发布时间:2021-12-31 信息发布:孔惠萍 浏览量:1922次

——记金坛区语文要素课题组暨小语骨干教师研修团队第12次活动

12月29日,寒风吹散了氤氲已久的阴霾,吹出了一片澄澈明朗的天空。这一天,小语骨干教师团队在区小语研训员孔老师、陈老师的带领下,来到金坛区尧塘实验小学,开展第12次研修活动。

此次活动由“大单元背景下统整语文要素,提升语文素养的教学策略研究”子课题组组织,活动按惯例主要包括课堂教学、课后研讨、理论学习三个板块。

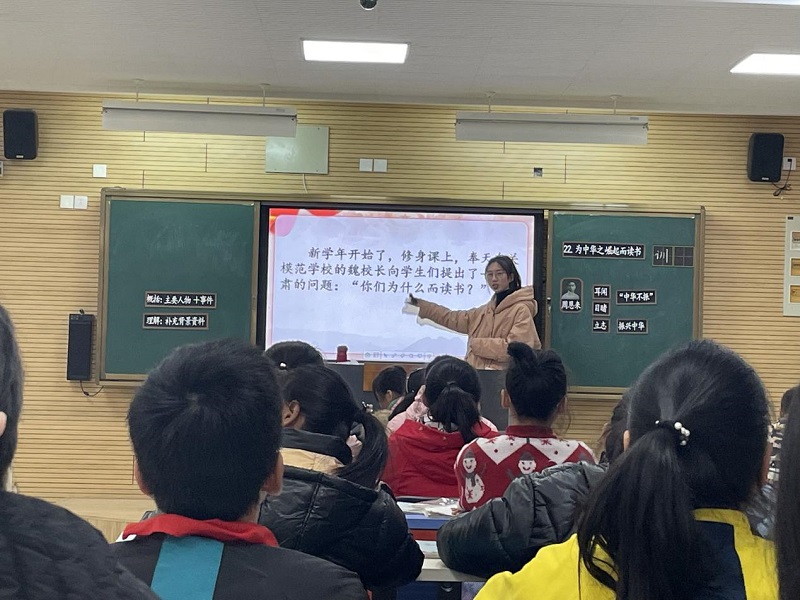

首先由来自尧塘实验小学的钱丽老师和来自西岗小学的刘峥老师分别执教四年级《为中华之崛起而读书》的第一、二课时。

钱老师课堂的重心主要放在概括文章主要内容之上。课上,她一步步带着孩子们抓主要人物和事件提取主要信息,学习概括的方法。而后,钱老师重点展开了“耳闻”部分的教学,抓关键词体会“中华不振”之“国土被占据”,引出少年周恩来一开始的似懂非懂。接着孩子们带着疑惑走进租界,惊异地发现租界内外的天壤之别,由此深感震撼,引出下一课时所要执教的“目睹”具体事件。整个课堂有方法、有路途、有铺垫、有提升。

刘老师执教的是第二课时,她的教学侧重点是就“目睹”事件,体会女人的不幸的三重层次,揭示出“中华不振”之“百姓被欺凌”,引出周恩来的愤怒痛心,揭示“中华不振”之“尊严被践踏”。通过重点词句的品析,同学们对“中华不振”哀其不辛、怒其不争的情绪在一次次激发中升腾,周恩来的悲愤也到达顶峰。随后,刘老师带着同学们来到那节修身课,在周恩来与其他同学反映的对比中,孩子们真切感受到了周恩来的卓尔不群和胸怀大志。接着老师继续由诗到资料补充,带着学生感受周恩来胸怀大志勤奋学习的历程,并由周恩来拓展到无数的有志之士。感人至深、震撼人心的视频,孩子们沉浸其中,虽不能感同身受却能与人物休戚与共。课尾说自己的志向的环节,孩子们设身处地,滔滔不绝,很好地实现了以文化人的教学目标。

接下来,是精彩纷呈、干货满满的评课环节。首先,该子课题组组长杨凌芳老师就组内成员一波三折的磨课之旅和两堂课的设计思路进行了介绍。紧随其后的是团队成员们热情而诚挚的建议,主要集中在以下几点:第一,词语的教学应当符合学情,同时可以考虑与文本自身价值挂钩;第二,教学中“中华不振”和“立志振兴中华”这两个板块的火候不够,没有能将学生的情绪调动起来,设计可以更丰厚一点,关注文本的角度也可以更多元一些。

紧接着研训员陈秋云老师和孔蕙萍老师依次对这两堂课提出了宝贵的意见。陈老师认为,除了词语教学需要完善之外,第一课时还要关注概括方法的指导,让清晰的目标因合理的指导方法得以实实在在地落实,切实提升学生素养。因为老师的给,是学生习得的桥梁。关于学生的体悟,要让学生关注文本,精简资料的呈现,让最合适的资料出现在最恰当的地方,才能让最合适的引导问题激发出孩子最精彩的表达。

孔老师则认为课堂要关注“正道”。课文内容概括部分,要找核心人物及主要事件,方法是巧妙的,指导可以更慢、更实在一点,思维的支架要给得更明晰一点;词语的选择也需要找核心的,针对这个文本,可以选择有时代感的和有文言色彩的两类词,既检查了字词,又梳理了文意。第二课时要将“立志”部分作为“正道”,“中华不振”的情境渲染都是为立志读书而蓄势的,教学中需要借助复沓两个事件来促使孩子们理解周恩来到达顶峰的悲愤以及其下宏愿的坚定。总之,老师们的建议为完善教学设计提供了很多助益。

最后的理论学习环节,杨凌芳老师为大家做了题为《大单元来了,我们怎么办?》的讲座,交流了该组近期的学习收获以及思考。她在讲座中指出了大单元教学的特点:语文大单元教学追求工具性与人文性的统一;语文大单元教学追求语文与生活的联系;语文大单元教学追求深度学习、创造性学习,学生主动积极地阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究。与此同时,结合自己的思考,她还指出了大单元教学需要借助任务群,借助主题探究以及与生活的联系,以更好地调动学生的积极性,使其语文素养切实提高。

回家的路上,地平线上有一轮又大又圆的夕阳,将一切镀上了一层耀眼迷人金红色。夕阳预示着一天的结束,但她的形与色也在述说着新的征程的开始,且将充满蓬勃的生机。

(华罗庚实验学校新城分校 杨凌芳 供稿)